山西民居砖雕:千年技艺的薪火传承

影壁局部的仿木结构砖雕。砖雕塔。万字照壁。道字影壁。本栏图片均由高伟摄无雕不成屋,有刻斯为贵。山西古建筑中,处处可见砖雕风采。山西民居砖雕与徽州砖雕并驾齐驱,被誉为南徽北晋。不同于徽州砖雕追求精巧

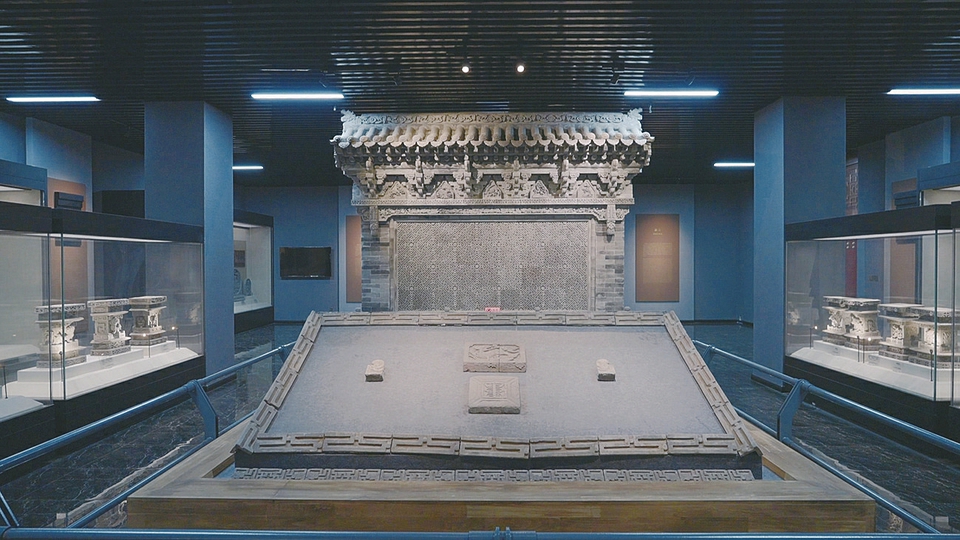

影壁局部的仿木结构砖雕。

砖雕塔。

万字照壁。

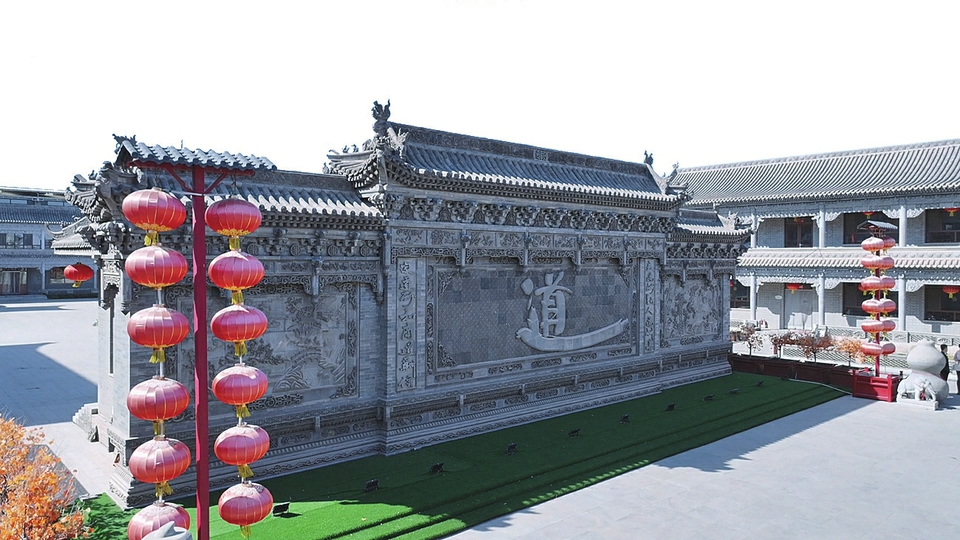

“道”字影壁。本栏图片均由高伟摄

“无雕不成屋,有刻斯为贵。”山西古建筑中,处处可见砖雕风采。

山西民居砖雕与徽州砖雕并驾齐驱,被誉为“南徽北晋”。不同于徽州砖雕追求精巧入微、层次繁复,与白墙青瓦相得益彰,山西民居砖雕线条有力、刀工精细,力求与淳朴厚重的三晋风土浑然一体,形成了疏密有致、方圆错落、虚实结合的秩序美。2008年,山西民居砖雕成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录,实现了从建筑构件到文化符号的华丽转身。

4月15日,记者来到了位于清徐县的山西晋韵砖雕艺术博物馆。这里,收藏着3000多件历代砖雕艺术精品,既有古朴厚重的明清门户砖雕,也有大气精美的照壁砖雕,更有融合现代元素的创新之作。让人惊叹的是,许多明清时期的砖雕,虽历经百年风雨侵蚀,仍保持着清晰精美的雕刻线条。

是什么样的技法和质地,让砖雕作品历久弥新?

省级非物质文化遗产代表性传承人、晋韵砖雕艺术博物馆馆长韩永胜给出了答案:“常见的雕刻材料中,石材和木材是天然形成的。制作砖雕的原材料虽源自三晋水土,却并非一团普通泥土。砖雕要经过千锤百炼、匠心刻画,才能千年不朽。”

清徐县境内有汾河与潇河蜿蜒流过,河流冲刷过后,沉淀下的优质丰厚土壤是烧制青砖的上好原料。当地先民经过一代又一代的尝试,掌握了制作各类陶土器物的最佳土层配比,也找到了烧制的最佳方法。

在砖雕制作过程展示区,韩永胜的徒弟、清徐砖雕第五代传承人董耀华,指着一组塑像告诉记者:“要让一块青砖延续千年,必须严格把握河泥配比。每一层河泥的土色是不一样的,工匠们一层层挖下去,把挖到的黄黏土、红黏土、黑黏土、细沙慢慢筛选出来,这叫选土。之后,还要经过制泥、脱模、脱坯、凉坯、入窑、看火、上水、出窑等复杂工序。制砖工匠经过九道工序,方能烧出合格的砖。”

“硬度恰到好处,没有裂缝砂眼的青砖,才适合进行雕花工艺。”在砖雕工作室,记者看到,成型的青砖已被端端正正摆放到桌面上,等待工匠的精心刻画。

打稿、雕刻、拼排……又一番精雕细琢后,这些砖雕出现在影壁、照壁、花墙、墀头上,也出现在平遥古城、乔家大院、皇城相府以及传统民居的每个院落。从河底泥到院中花,砖雕的形成凝聚着一代代工匠的心血和智慧。

“我时常提及‘一块砖的精神’,一块砖若想成为精品,势必经历锤打。若想发扬光大非遗砖雕技艺,我们势必全身心投入其中,在传承的根基上不断开拓创新。这是千百年来一代又一代砖雕工匠坚守的精神,更是支撑我们树立文化自信的稳固基石。”韩永胜自豪地说。

如今,在韩永胜师徒等传承人的不懈努力下,清徐砖雕得以不断发展。他们既坚守传统工艺,保留“祥禽瑞兽”“万字纹”“事事如意”等作品的古朴韵味;又积极探索创新,充分与现代审美结合,创作了“凤还巢”“上甘岭”“长津湖”等作品。这些作品,不但在国内各地大受欢迎,还被尊为艺术品远销美国、澳大利亚等海外市场。

令人欣喜的是,2023年3月,山西晋韵砖雕艺术博物馆成为省级中小学研学实践教育示范基地。这里凭借独特的文化魅力和丰富的体验活动,成功吸引了众多青少年,也让更多人感受到中华优秀传统文化的魅力。

千年时光易逝,砖雕魅力丝毫不减。这一方青砖,承载着千年技艺的薪火相传,愈加焕发出永不褪色的文化光芒。(记者康少琼 实习生臧金柱 刘妍延)

http://sx.people.com.cn/n2/2025/0421/c189130-41202811.html